日本人のアイデンティティーであり、ポップカルチャーであった浮世絵は、江戸〜明治に制作されたにも関わらず現代にも通ずるコンセプチュアルな表現などが多く見られ、今も新鮮に感じられます。前衛的でクールな浮世絵を広く国内外に紹介し、次の世代へと受け継いでいきたいと考えております。本展では、幕末〜明治に活躍した奇想系浮世絵師「月岡芳年」を弊社コレクションの中からピックアップし、ご紹介します。現代美術の視点からセレクションされた浮世絵を、是非ご覧ください。

period:2022年7月26日 (火) − 10月29日 (土)

hours:12:00 – 18:00 定休日:日月祝日

※アポイントメント制(1日3組様限定)となります

※7月31日 − 9月5日まで夏期休業となります

venue:鳩ノ森美術|gallery

月岡芳年|Tsukioka YOSHITOSHI(1839-1892)

江戸から明治へと移行する激動の時代に活躍し「最後の浮世絵師」と称される。1839年江戸新橋の商家に生まれ、12歳で歌川国芳に入門。師匠譲りのスピード感あふれるダイナミックな武者絵で知られるほか、美人画、役者絵、戯画、幽霊・妖怪画など、あらゆるジャンルで活躍。なかでも「英名二十八衆句」(落合芳幾と共作)や「魁題百撰相」に見られる血の表現は大きな反響を呼び、「血みどろ絵」あるいは「無惨絵」と呼ばれた。明治になると時事的な要素が濃くなり、「大日本名将鑑」に代表される神話画を手掛けたほか、新聞や小説の挿絵も制作。1892年死去(享年54歳)。1898年には岡倉天心を中心に向島百花園内に記念碑(月岡芳年翁之碑)が建立された。

作品|Artworks

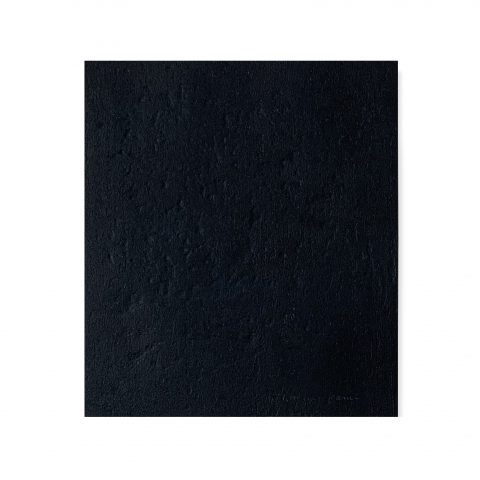

《 一魁随筆 托塔天王晁葢 1872 》

木版画(37×24cm)

price on request

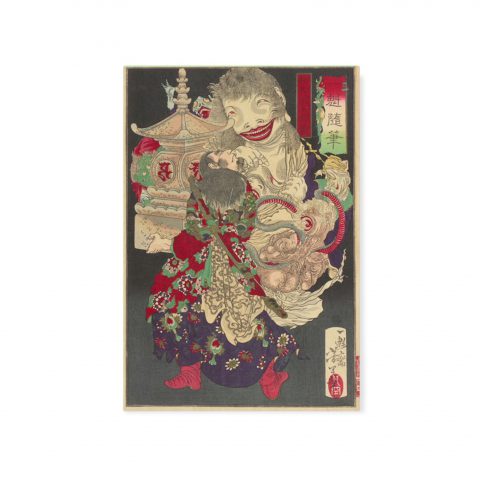

《 大日本名将鑑 大将軍田道の霊 1880 》

木版画(35×23cm)

price on request

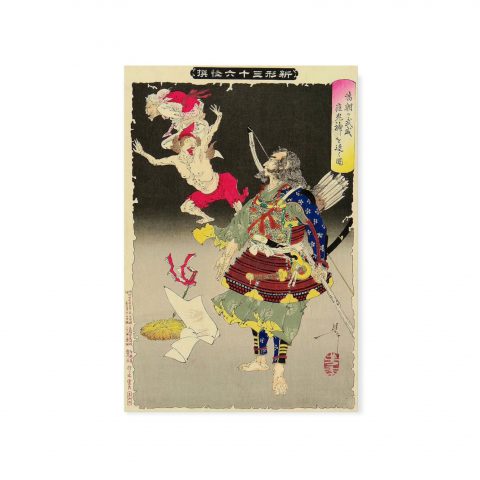

《 新形三十六怪撰 為朝の武威 痘鬼神を退く図 1890 》

木版画(35×25cm)

price on request

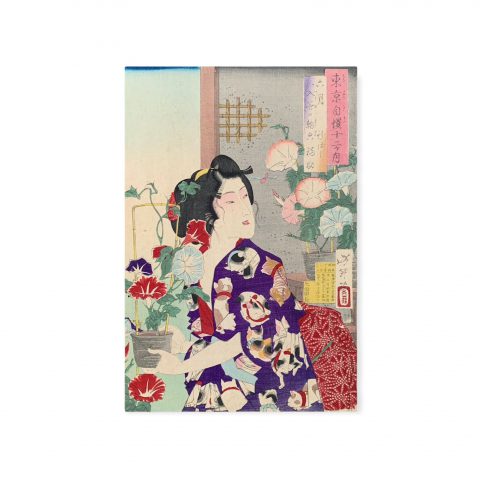

《 東京自慢十二ヶ月 六月 入浴の朝顔 1880 》

木版画(36x24cm)

price on request

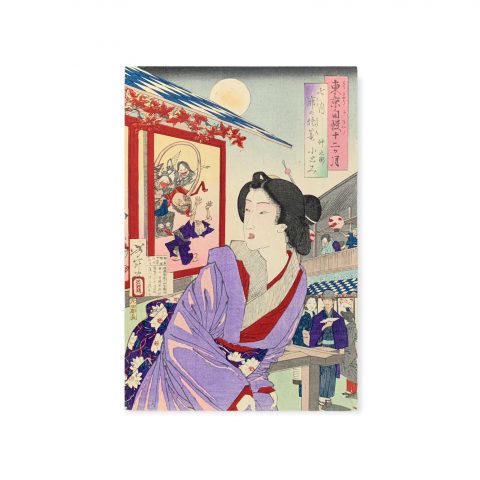

《 東京自慢十二ヶ月 七月 廓の燈篭 1880 》

木版画(36x24cm)

price on request