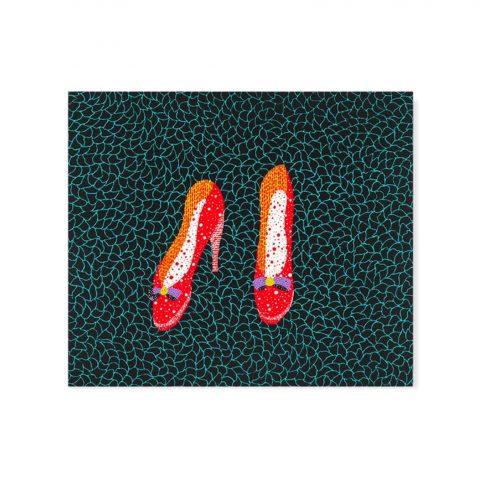

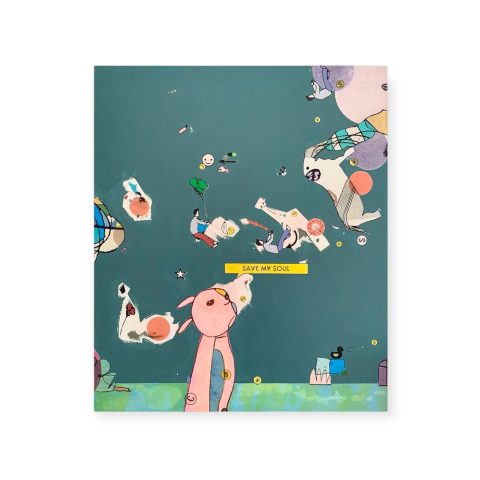

《 作品 1969 》

画用紙・ガッシュ(37×45cm)

※「日本洋画商協同組合」鑑定登録証書

※来歴:吉原通雄旧蔵

※脈々とGUTAI 秋田( 秋田県立美術館)2016年 出品

price on request

吉原 治良|YOSHIHARA Jiro(1905-1972)

1905年大阪生まれ。1919年中学校在学中に独学で油絵を始める。当初は魚を題材に描き、1929年敬愛する藤田嗣治に作品を見てもらう機会を得るが、独自性のなさを指摘されオリジナリティーの重要性を強く認識し、抽象画へと転換した。1934年藤田のすすめで二科展に出展し、出展作5点全てが入選。1938年二科会の前衛作家による九室会の結成に参加。1954年吉原のもとに糾合した関西の若手作家15名と共に「具体美術協会」を結成。1962年中之島にある自身の所有する土蔵を改造し、活動拠点となる《グタイピナコテカ》を開き、多くの展覧会を開催。また、自身も円形を題材にした多くの作品を描く。1970年高速道路建設のためグタイピナコテカ閉館。1972年2月逝去。同年3月31日「具体美術協会」解散。